Harukichi Shimoi: vita, amore e guerra del legionario fiumano venuto dal Giappone

Roma, 1 mar – “Dobbiamo cominciare il giorno pensando alla morte”: Yamamoto Tsunetomo è così che stabilisce, nel suo Hagakure, la linea che ogni samurai deve seguire nel corso della sua esistenza. Un aspetto centrale nella via del guerriero giapponese, che si esprime nella limpida purezza con cui Yukio Mishima, il 25 novembre 1970, affronta le sue nozze con morte e lascia a noi la chiave di lettura di un’intera civiltà: “Il valore di un uomo si rivela nell’istante stesso in cui la vita si confronta con la morte”. Il confine dà volto e forma alla materia, gli conferisce bellezza tracciandone il profilo, che sia di una statua, di una nazione o di una vita. Allora come raccontare una storia tanto affascinante come quella del “samurai di Fiume” senza iniziare dalla sua fine? Visto che di un poeta stiamo parlando, di un poeta armato, che ha fatto del suo pensiero arte, ovvero azione, è bene iniziare dove la sua più grande opera viene terminata. Sì, è così che deve iniziare il viaggio alla sua scoperta: un viaggio “Dantesco”, una catarsi che dalla morte ci porterà alla vita, un’ascesa che, se vogliamo, imita il percorso del Sole. Così sia allora, iniziamo dalla fine.

Dal Giappone a Roma

È il 1° dicembre del 1954, Harukichi Shimoi si spegne all’età di sessantuno anni. Il suo cuore, semplicemente, cessa di battere. Una fine “misera” si potrà pensare, soprattutto per quel “tipo” giapponese che ci ha abituato alle folgoranti discese dei kamikaze che hanno incendiato l’oceano o ai gloriosi suicidi rituali che costellano l’intera storia del Giappone. Una fine che però è coerente con la sua vita e con il suo amore: lui che dal “Dai Nippon”, dall’impero del Giappone, da sempre aveva guardato ad un altro impero, quello di Roma.

Due storie parallele, quelle dei romani e quelle dei giapponesi, che condividono non solo una sfera temporale pressoché uguale, ma anche un’etica guerriera che si sintetizza in una sola parola latina: “devotio”. Una pratica religiosa dell’antica Roma per la quale il comandante dell’esercito romano si immolava agli Dèi Mani per ottenere, in cambio della propria vita, la salvezza e la vittoria dei suoi uomini. Harukichi Shimoi, come Decio Mure, è già morto, muore nel momento stesso in cui decide di sacrificare deliberatamente la sua persona con la volontà di non uscire vivo dalla mischia. In quel preciso istante, che lui esca vittorioso o sconfitto, si è già distaccato dalla vita e ha già consegnato alla prova dell’azione la sua intera esistenza. Di queste prove Harukichi Inoue, come vedremo, ne supera parecchie, senza mai cedere il passo e non rinunciando mai alla prima linea. Un giapponese italiano, un samurai legionario, una sintesi tra due mondi distanti eppure vicini che nella sua vita si intrecceranno formando un’unica trama.

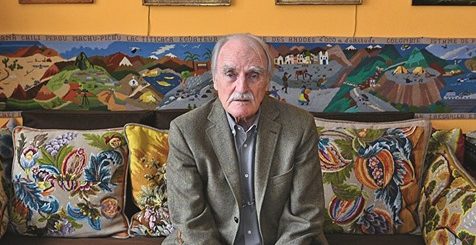

Una giovinezza perenne, quella del poeta-soldato giapponese, cristallizzata nell’impressione che ebbe di lui il grande giornalista italiano Indro Montanelli che tra il 1951 e il 1952 soggiornò in Giappone per osservarne di persona le evoluzioni dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale. “Quanti anni avrà, ora, Harukichi Shimoi? Forse cinquanta, forse centocinquanta. Come per Guelfo Civinini, suo amico, anche per lui il problema dell’età non si pone. Quale che essa sia, egli la porta esattamente come deve averla portata mezzo secolo fa”.